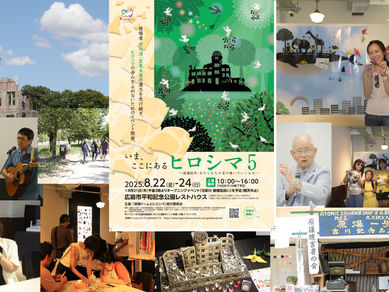

2025年もご来場いただきありがとうございました!

2025年8月22日(金)から24日(日)までの3日間、猛暑の中たくさんの方にご来場いただき、おかげさまで盛況となりました。 誠にありがとうございました。2026年もお会いしましょう!

tatsunakao

2025年9月7日読了時間: 1分

鎌田七男先生によるトークショー「わたしが診た爆心〜奇跡の真相を求めて〜」

2025年8月23日(土)13:00から、広島大学名誉教授の鎌田七男先生によるトークショー「わたしが診た爆心〜奇跡の真相を求めて〜」が行われました。 2025年7月18日に刊行されたご自身の著書『爆心を見つめて』の内容を基に、広島での原爆投下時に生存不可能と言われた爆心地か...

tatsunakao

2025年9月7日読了時間: 3分

クロージングイベント 新作映画初披露上映と監督によるトークショー

2025年8月24日(日)16:30を少し回り、クロージングイベントとして、新作映画初披露上映と監督によるトークショーがありました。 今回上映した『運命の背中』の続編として、未完成ではあるもののストーリーが分かるようにと、監督がご自宅での編集作業の合間にテレビ会議を通じて新...

tatsunakao

2025年9月6日読了時間: 1分

音楽紙芝居ショー

2025年8月24日(日)12:00から、噺咲屋達郎(はなさきやたつお)さんによる音楽紙芝居ショーが二演目行われました。 京都にお住まいの噺咲屋さんは、今回参加するにあたって、一つめは原爆の悲惨さを題材にした紙芝居を作ろうと考えたのですが、広島出身ではないため真実味に欠ける...

tatsunakao

2025年9月6日読了時間: 1分

ミニ企画展示「地点と思考、80年の想いを紡ぐ」ゲストによる解説

2025年8月24日(日)10:30から、美術作家の平野薫さんによるミニ企画展示「地点と思考、80年の想いを紡ぐ」についてご本人による解説が行われました。 平野さんは、洋服の古着などをその糸一本一本に至るまでほどいていき、それを結び直す事で再構築する、非常に繊細な作品を発表...

tatsunakao

2025年9月5日読了時間: 2分

「高校生が描いた原爆の絵II」完成記念トークショー

2025年8月24日(日)13:00から「高校生が描いた原爆の絵II」完成記念トークショーが行われました。 被爆者の大橋さんの体験を、当時基町(もとまち)高校の生徒だった田邊さんが描かれた時の話を伺うことができました。残念ながら大橋さんは当日体調を崩され会場に来られませんで...

tatsunakao

2025年9月3日読了時間: 2分

『運命の背中』観客インタビュー

2025年8月23日(土)15:00から、「原爆ドームとヒロシマ」実行委員会製作の映画『運命の背中』(2009年)が上映されました。 原爆投下直後の大火災の中、かろうじて一命をとりとめたものの、熱線により背中一面に大火傷を負った夫と、その妻が不屈の精神を持ち続けながら被爆の...

tatsunakao

2025年9月2日読了時間: 1分

『ひろしま』上映後、観客にインタビューしました

2025年8月22日(金)、関川秀雄監督作品『ひろしま』(1953年製作)の上映が行われました。 映画『ひろしま』(1953年、関川秀雄監督)は、被爆直後の広島を描いた作品です。白血病で倒れる女子生徒をきっかけに、原爆投下の日へと回想が展開。登校中の子どもや勤労動員の女学生...

tatsunakao

2025年8月26日読了時間: 2分

藤本よりおさんとブレイディ・アンダーソンさんのミニライブ

2025年8月23日(土)14:30から、藤本よりおさんとブレイディ・アンダーソンさんによるミニライブが行われました。 藤本さんが手がけたオリジナル曲やジョン・レノンの曲などを披露し、短い時間ながらも盛り上がったライブでした。

tatsunakao

2025年8月25日読了時間: 1分

原爆小頭症とともに歩んだ60年~きのこ会の歩みと未来への願い~

元RCC(中国放送)記者として長年、原爆小頭症を取材し、現在は小頭症の当事者と家族の会「きのこ会」の事務局長を務める平尾直政さんによるトークショーが行われました。会場は満席で、追加の椅子を並べるほど多くの人が耳を傾けました。記者をされていただけあって、スライドを用いた説明は...

tatsunakao

2025年8月25日読了時間: 3分

コメント